Ce que Yasmina Khadra doit à Youcef Dris

Au mois de septembre dernier je reçois dans ma boîte aux lettres une enveloppe qui contient un roman. L’auteur : Youcef Dris, algérien, inconnu en France et même dans son propre pays, est un écrivain touche à tout : récit, roman, poésie; il est également journaliste.

Roman ? Dès la 4ème de couverture, j’ai été très surpris par la présentation du livre qui me rappelait l’histoire de ces deux amants (Jonas & Emilie) dans le dernier roman de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit. Mais je suis resté prudent. Je me suis dit que ce n’est pas possible : un homme aussi intègre et connu que Yasmina Khadra ne peut pas faire une chose pareille. A ce moment-là, j’ignorais encore qu’il avait déjà été contraint de retirer un de ses romans des librairies, et que ce premier plagiat était inscrit sur le site d’une encyclopédie.

Parce que j’ai eu un débat avec lui l’année dernière, c’est donc à moi de faire le sale boulot. Depuis septembre dernier, j’avais dans ma bibliothèque deux romans qui contiennent la même histoire et je ne le savais pas. Yasmina Khadra est doté d’un culot phénoménal. A ma connaissance, il est le seul romancier, dans l’histoire de la littérature française, à avoir réclamé aussi stupidement un prix littéraire pour un livre qui n’est rien d’autre qu’un plagiat caractérisé.

Pire que le plagiat, le pillage. Son dernier roman est une pâle copie d’un récit paru en 2004, une histoire véridique d’un amour impossible entre une pied-noir et un algérien, une histoire qui a déjà été racontée, photos à l’appui, quatre ans auparavant, par l’écrivain algérien Youcef Dris dans un livre de 142 pages : Les amants de Padovani, un excellent récit, sans dialogues superficiels ni niaiseries, un récit publié aux éditions Dalimen, et uniquement en Algérie.

Sur plus de 400 pages, Yasmina Khadra a, dès la fin de la première centaine, repris à son compte tout le récit de Youcef Dris pour en faire un médiocre roman de gare, une histoire à l’eau de rose, digne des pires romans d’amour, une histoire sans queue ni tête qui a dû faire pouffer de rire l’auteur des « amants de Padovani. »

Voici ce qu’en disait déjà un lecteur troublé, Abdallah, au mois de sep. 2008 :

“Ce roman de Yasmina Khadra (2008) me fait penser étrangement a du déjà vu ou lu. En effet, l’histoire ressemble étrangement à celle d’un autre roman LES AMANTS DE PADOVANI de l’auteur algérien Youcef Dris paru en mars 2004 et présenté au Salon du livre à Paris où je l’ai acheté. Le héros de Khadra débarque à Oran, celui de Dris à Alger. De modeste condition, ils sont tous deux scolarisés ; chose pas aisée en cette période coloniale pour des indigènes. Ils tombent amoureux tous deux d’une européenne, Emilie pour Khadra et Amélie pour Dris. Ils assistent tous deux au départ massif des français d’Algérie et tous deux vont se recueillir sur la tombe de leur dulcinée à Aix en Provence pour Khadra et à Saint-Raphaël pour Dris. Et les coïncidences sont légion dans les deux textes. Qui s’est “inspiré” de l’autre ?”

Les mots « coincidence » et « inspiration » qu’emploie Abdallah sont de faibles litotes pour décrire l’ampleur du pillage. Plus que des similitudes, l’auteur de Ce que le jour doit à la nuit n’a rien fait d’autre que réécrire l’histoire de ces deux amants, en prenant soin d’y injecter sa propre histoire.

Qqs ressemblances qui sautent aux yeux :

- L’époque où commence l’histoire, dans les deux livres, ce sont les années trente.

- Le lieu : l’Algérie.

- Dans les deux livres, il est question de deux Arabes qui tombent amoureux d’une européenne.

- Dans le livre de Youcef Dris, les amoureux s’appellent d’abord Amélie et Dahmane. Dans celui de Yasmina Khadra, Emilie et Younes.

- Le héros de Youcef Dris débarque à Alger, celui de Yasmina Khadra à Oran.

- Dans les deux livres, les deux Arabes changeront ensuite d’identité, troquant leur prénom arabe contre un prénom chrétien pour l’un, hébraïque pour l’autre. Chez Youcef Dris, Dahmane devient Dédé, chez Yasmina Khadra, Younes devient Jonas.

- Ce n’est pourtant pas les diminutifs qui manquent mais même un « Dédé », on en retrouvera un également chez Khadra.

- C’est grâce à l’intervention directe de l’Européen que le petit arabe est scolarisé, dans les deux livres

- Dans les deux livres, l’arabe est empêché de vivre son amour avec la jeune Amélie/Emilie.

- Dans les deux livres, leur union est empêchée par la volonté des parents de la fille : le père d’Amélie dans le livre de Dris, la mère d’Emilie dans le livre de Khadra.

- Après cet interdit, dans les deux livres les deux amoureux sont séparés durant de longues années.

- Dans les deux livres, ils assistent au départ des Français d’Algérie.

- Et pendant ce temps, les deux Arabes dans les deux livres sont victimes de racisme.

- Outre la séparation forcée par l’autorité d’un tiers, dans les deux livres ils sont rejetés parce qu’Arabes : à l’école, par les copains pour l’un, par les filles pour l’autre.

- L’histoire du bagne, dans les deux livres.

- Dans les deux livres, la fin se passe dans le sud de la France : à Aix dans le livre de Yasmina Khadra, où l’auteur a vécu, à Saint-Raphaël dans le livre de Youcef Dris, qui a respecté la vraie histoire de son cousin.

- Dans les deux livres, Amélie et Emilie accouchent.

- Dans les deux livres, Amélie et Emilie meurent, mais pas l’enfant.

- Dans les deux livres, les deux Arabes retrouvent le fils d’Amélie/Emilie à la fin.

- Dans les deux livres, l’Arabe ne sera pas le père.

- Dans les deux livres, Amélie et Emilie ont écrit une lettre à Dédé et à Jonas.

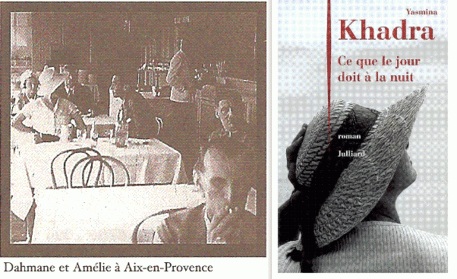

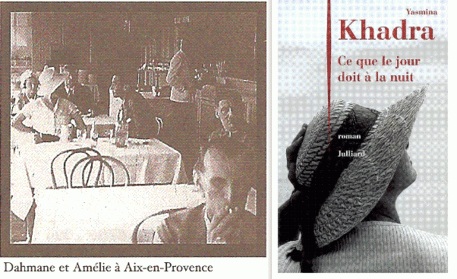

Et les ressemblances ne s’arrêtent pas qu’au texte. A la fin du récit Les amants de Padovani, il y a quatre photos, des daguerréotypes que Youcef Dris avait retrouvés chez sa mère dans une vieille caisse, dont celle de la femme au chapeau:

« À l’âge de onze ans j’ai écrit « Le Petit Mohammed » qui est un plagiat du « Petit Poucet ». » Yasmina Khadra

Yasmina Khadra est un auteur qui puise sans vergogne dans le fond commun des idées et des faits divers. Il n’y a aucune limite, pour lui, entre l’emprunt servile et l’emprunt créatif. Dans Ce que le jour doit à la nuit, le petit Younes fait comme l’auteur du livre : dès la page 70 il change d’identité et devient Jonas, un français qui vivra en Algérie parmi les Français, isolé des « siens », très poli, non violent, en plus un vrai beau gosse avec des yeux bleus. Un garçon à croquer. Tout un fantasme qu’on va s’abstenir de rappeler tellement c’est gros. Quant à Emilie, c’est la même : dans le récit de Youcef Dris (2004), elle s’appelle Amélie et, comme l’autre, accouchera, puis mourra en France après avoir écrit une lettre à Jonas.

Yasmina Khadra a été confié à l’armée algérienne par son père à l’âge de neuf ou dix ans, comme le jeune Younes. Comme le jeune Jonas, c’est une nouvelle famille que Yasmina Khadra avait retrouvée au sein de l’armée, une « famille » avec laquelle il vivra plusieurs décennies. Ce n’est pas le plus gênant mais on aurait aimé ne pas y penser, car il est impossible de ne pas faire le parallèle, durant la lecture, entre le personnage du roman principal confié à une famille de pied noir à l’âge de dix ans, avec la vraie vie de l’auteur.

Bernard Barrault, l’éditeur de Yasmina Khadra (Julliard), a-t-il lu « Les amants de Padovani » ? J’en doute. De même qu’il n’avait jamais lu, du moins avant sa publication, Frenchy, le roman que Yasmina Khadra avait publié aux éditions Fayard en 2004 sous le nom de Benjamin Cros, une charge antiaméricaine ridicule et d’une haine inouïe. Un roman vendu à 460 (quatre cent soixante) exemplaires. Benjamin Cros est moins bon que Yasmina Khadra! Un important éditeur parisien m’avait dit à propos de Yasmina Khadra : « Chez Julliard, ils disent qu’ils ne font que le corriger. Mais on sait qu’on lui réécrit ses livres. » Sur France Culture, en 2007, l’excellent Tewfik Hakem à qui je répondais que je n’avais rien lu de Yasmina Khadra, m’a recommandé dans un éclat de rire de lire au moins un de ces roman.

Rappel :

Parce qu’il ne figurait sur aucune liste de prix, furieux et se croyant peut-être en Algérie, voici ce qu’il déclara au Parisien en 2008 :

« Toutes les institutions littéraires se sont liguées contre moi » L’auteur dénonce ainsi le fait que son best-seller « Ce que le jour doit à la nuit » soit absent de la liste des prix. « Ça n’a pas de sens, dit-il, ces aberrations parisiennes. Les gens pensent que ça a été facile pour moi de devenir écrivain. J’ai été soldat à l’âge de 9 ans. J’ai évolué dans un pays où l’on parle de livres mais jamais d’écrivains et dans une institution [l’armée] qui est aux antipodes de cette vocation. » Le romancier n’accepte pas ce rejet d’autant plus qu’il est plutôt convaincu de la qualité de son œuvre puisqu’il déclare : « Je ne pense pas pouvoir écrire un livre meilleur que celui-là. » Et il précise aussi ceci : « On devrait me saluer pour ça : j’écris dans une langue qui n’est pas la mienne. »

Si l’occasion se présente, un jour, je ferais une note rien que sur cette dernière déclaration : “J’écris dans une langue qui n’est pas la mienne.”

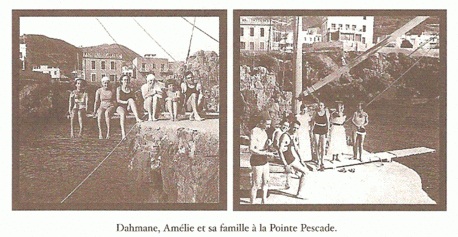

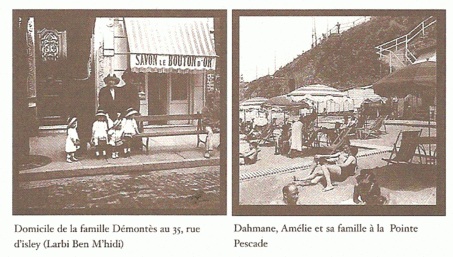

Photos publiées dans Les amants de Padovani :

.

.

.

.

Photos reçues de Youcef Dris :

Amélie Lemoigne sur le bateau en partance vers Marseille,

Amélie Lemoigne sur le bateau en partance vers Marseille,

photograpiée par Dahmane

.

Jeunes pieds-noirs à la plage de Padovani

Jeunes pieds-noirs à la plage de Padovani

.

Amélie Lemoigne et Dahmane avec les soeurs d’amélie à la Pointe Pescade

Amélie Lemoigne et Dahmane avec les soeurs d’amélie à la Pointe Pescade

.

Amélie Lemoigne, sa cousine et Dahmane à Saint-Raphaël

Amélie Lemoigne, sa cousine et Dahmane à Saint-Raphaël

Les amants de Padovani

Présentation de l’éditeur:

Si les deux amants ne s’étaient pas trompés d’époque, leur idylle aurait été toute de lumière. Mais dans l’Algérie des années 30, lorsqu’on s’appelle Amélie et Dahmane, les histoires d’amour n’ont pas droit de cité. Et ce sont les pages d’une vraie tragédie qui composent ce roman qui n’en est pas un. La fille de Démontès mourra d’avoir « pêché » avec un indigène; le petit-fils de Fatma paiera d’une vie de malheur une passion qu’il n’a pas su esquiver. Il y a dans « Les amants de Padovani », outre le souffle d’un grand drame sentimental, l’évocation douloureuse d’une Algérie accablée par l’apartheid colonial.

.

Né à Tizi-Ouzou le 25 octobre 1945, Youcef Dris a fait ses premiers pas dans la littérature en 1972, en publiant des nouvelles dans les pages culturelles d’”El Moujahid”, à l’époque seul quotidien national de langue française.

Directeur de publication de l’hebdomadaire oranais “Côté Ouest” et auteur de dossiers de société et d’articles politiques et sociaux dans de nombreuses publications, il a dirigé pendant deux ans “Hebdo Rama”, un périodique culturel.

En 1993, Youcef Dris a publié un recueil de poèmes intitulé “Grisailles.”

En toile de fond : c’est une Algérie vivant dans les années 1930. La cruauté née du colonialisme et puis une histoire d’amour. Une histoire qui aurait sans aucun doute trouvé une fin heureuse à notre époque. Amélie, la bourgeoise, et Dahmane, l’indigène, se sont trop aimés pour se douter un instant de la tragédie qui les

Un amour impossible en des temps imprévisibles, l’air n’est pas à la romance encore moins à la passion mais plutôt au fiel de la haine raciale. Sur Les amants de Padovani souffle un vent brûlant ! Après l’amour et la mort, l’écrivain nous invite à vivre chaque seconde du drame de cet amour interdit.

Son roman, à la fois émouvant et déchirant, nous interpelle au détour d’une rue, d’une ruelle ou d’une petite venelle du populeux quartier de Belcourt et de la rue d’Isly en ce début du XXe siècle. Ce fut d’abord « l’apprentissage » du petit Dahmane des us et coutumes des pieds-noirs auprès de la famille de maître Démontes, qui habitait la rue d’Isly.

S. BENSAYAH

Le Soir d’Algérie, 29 janvier 2005

D’autres articles sur Les amants de Padovani datant de 2004

Yasmina Khadra

Un mot sur l’auteur de Ce que le jour doit à la nuit. Et je ne vais pas être tendre. S’il y a bien une chose que Yasmina Khadra n’a toujours pas intégré, qu’il ignore complètement, c’est bien la liberté. Des décennies au sein de l’armée algérienne lui ont fait perdre toute notion de liberté. Si je le souligne, c’est parce qu’il ne cesse de répéter partout le contraire. D’ailleurs, le mot liberté est inexistant dans le roman. Sur plus de quatre cent pages, l’unique fois où je l’ai lu, c’est lorsqu’il écrit ceci, page 262 :

« Dans ses lettres, pas une fois il n’avait laissé transparaître les frustrations qui l’avaient amené à renoncer à sa liberté, à sa famille, à son village pour se livrer pieds et poings liés aux règlements militaires et au travail de la dépersonnalisation consentante et de la soumission. »

En tant qu’ex militaire, c’était donc un homme soumis. Mais il l’est toujours. Il a juste l’impression de ne plus l’être parce qu’aujourd’hui il peut l’écrire. S’il est vrai que l’on ne sait pas grand-chose sur le romancier (avec déjà deux pseudos à son actif), une chose est certaine et sur laquelle on ne devrait plus s’interroger : Yasmina Khadra est, ou était, bien un militaire. Le livre est truffé d’allusions ou de métaphores prenant pour référence l’Armée : « Je défis le papier d’emballage avec les précautions d’un artificier » (p. 278) ; « Tu me présentes un profil à débander un tank » (p. 275), et des dizaines d’autres exemples du même acabit. Une plume formée donc à l’Ecole des Cadets, la St-Cyr algérienne. Son « ancienne » vie d‘officier est bien la cause de cet emprisonnement mental qui lui a fait perdre toute autonomie, y compris aujourd’hui puisque sur ce point-là manifestement rien n’a bougé. D’où son silence et sa langue de bois à faire sourire quand il s’agit de la censure et la liberté d’expression en Algérie.

La stupidité n’a aucune limite chez Yasmina Khadra. La dernière fois où il pensait s’exprimer « courageusement », c’était pour dénoncer la « finance internationale »; autrement dit, dans sa tête : les Juifs. Chose qu’il répète de façon obsessionnelle depuis 2006. La “finance internationale”, cette formule qu’on retrouve dans Les Protocoles des Sages de Sion, devient avec Yasmina Khadra une sorte de nébuleuse terroriste qui finance, à son insu, les films adaptés de ses romans à Los Angeles et à Paris.

« Bouteflika m’a donné une véritable leçon de démocratie. »

En revanche, pas une seule fois je ne l’ai entendu s’indigner contre l’incarcération des journalistes et des intellectuels en Algérie, la saisie des journaux, la censure des livres carrément dans les imprimeries, ou encore contre la énième élection, en 2009, du président Bouteflika, à l’instar des républiques bananières (90,24%). Malgré ses différents pseudos, c’est bien le même homme qui parle. Ce même homme qui déclara en 2009 : « Bouteflika m’a donné une véritable leçon de démocratie. »

« Aucun pays ne pourrait se targuer d’offrir un cadre

de vie meilleur que celui de Bahreïn. » (2011)

Qui lui souffle de pareilles stupidités ? Mais qu’elle honte, c’est effarant. Je connaissais déjà ses crises de mégalomanies durant la période des prix littéraires où, parce que non sélectionné, il s’est mis à accuser les jurys de racisme. Des crises aiguës que je me suis farcies aussi lors d’un débat, monopolisant la parole pour nous parler de sa fortune et de son courage, et hurler qu’il était un bon musulman. Même les soupires des gens dans la salle n’ont pas réussi à l’arrêter, jusqu’à ce que je prenne le micro et lui demande si vraiment « il s’entendait parler. » Mais je ne connaissais pas l’ampleur de son culot.

Ce que le jour doit à la nuit

En plus du pillage, je ne crois pas exagérer en qualifiant son dernier livre de sous littérature. La construction du roman, une confiture. Sur 400 pages, les 70 premières tenaient à peu près la route : on se dit qu’un gosse de dix ans qui voit le champ de patates de son père partir en fumée dans un pays colonisé ne peut être qu’intéressant à découvrir.

Mots forts et expressions oiseuses

Des expressions et des mots forts tels des mantras reviennent sans cesse, comme : abjuration, l’enfer, profanation, blasphème, sortilège, sacrilège. Le mot tailladé, lui, est partout, tout est tailladé : « il avait extirpé son calepin et, les yeux plissés, griffonnait un poème qu’il tailladait de ratures » (p. 213), ou « cette montagne tailladée par les vents », ou son synonyme : « s’était lacéré le visage avec ses ongles » (p. 299), « les traits de son visage tailladé au front » (p. 341). Ainsi que farniente, destin, désintégrer, terrasser, tétaniser, coupe-gorge (pp 361 & 362) ou encore le mot trancher, très cher au membre du GIA, qu’on peut par moment lire à plusieurs reprises dans un même paragraphe page 264 : « mon inaptitude à trancher » ; « Comment trancher sans me décapiter, sans perdre la tête ? » ; ou carrément dans la même phrase, comme ici : « y trouva une tranche de pain ; ensuite, avec son canif qu’il sortit de la poche arrière de son pantalon, trancha quelques rondelles » (p.226). Les mots éternité et frustration sont peut-être les plus nombreux. Pour comprendre certains passages, il faut souvent relire, mais c’est pour se retrouver face à des phrases creuses, ou vides de sens (p. 219) : « chaque instant que l’on volait au temps nous livrait une part d’éternité » (instant, temps, éternité.) Des mots violents, sanguinolents, à la pelle : « une absence me mutilait » (p. 385) ; « des appels mutilés » (p. 406) ; « je sentis la pièce, les murs se désintégrer » (p.256), « ce fut comme si sa robe s’était désintégrée » (p. 174), « Mon reflet sur la baie vitrée tenait le coup, mais intérieurement, je m’étais désintégré » (p. 276), « Je me sentais glisser quelque part, me désintégrer lentement » (p. 354) ; « qui faillit me terrasser quand la main d’Emilie glissa sous la table » (p. 229), « La mère de Simon, terrassée, pleurait sur une chaise » (p. 322), « la peine insondable qui me terrassait » (p 272), « l’inconnue nous regarda, nous tétanisant tous les trois » (p.209).

Et puis, l’âme. C’est sans aucun doute ce qui m’a le plus impressionné dans ce roman, l’utilisation du mot âme. Je pensais avoir compris quelque chose à l’âme, depuis toutes ces années à pratiquer la psychanalyse. En refermant Ce que le jour doit à la nuit, j’ai tout désappris. Il n’en reste plus rien. Chez Yasmina Khadra, l’âme est présente partout, tout est expliqué ou décrit à travers et à partir de l’âme, les visages, les meubles, la pensée, la nature, le ciel, les animaux. L’âme chez Khadra, c’est un peu l’Aleph de Borges : c’est le lieu où se trouvent, sans se confondre, tous les lieux de l’univers, vus de tous les angles.

« Âme, c’est bien là le mot qui a fait dire le plus de bêtises. »

(Jules Renard)

Même les fous n’échappent pas aux niaiseries. Yasmina Khadra fait dire à un fou, qui est censé annoncer la bonne parole dans les souks (p. 282) : « Le malheur est un cul de sac. Il mène droit dans le mur. Si tu veux t’en sortir, rebrousse chemin à reculons. De cette façon, tu croiras que c’est lui qui s’éloigne pendant que tu lui fais face. »

On se dit qu’il est vraiment fou, ce fou. Quel dommage. Car d’habitude, en littérature, les fous ne disent pas que des bêtises. Dans tous les styles, les romanciers ont toujours essayé de les habiller d’un peu de bon sens et de raison, quand cela arrive à faire défaut chez les gens dits « normaux. » Mais les fous chez Khadra, ils n’ont pas de chance car ils ne sont pas fous, mais cons.

Peut-être pas avec la maroquinerie ou la littérature, mais il me semble que pour devenir pharmacien, il faut faire des études « poussées. » Or, on ne sait pas non plus par quel miracle le jeune Jonas devient tout à coup pharmacien, puisque il n’a même pas été à la fac, ne quitte jamais son village, et pourtant il devient pharmacien : « Je repris mon travail en pharmacie. […] Il m’arrivait de perdre patience quand je ne réussissais pas à déchiffrer le gribouillage des médecins sur les ordonnances » ; « Le lendemain, je n’eus pas la force de reprendre mon travail à la pharmacie. » Pharmacien par la grâce de Dieu ? Et plus on avance dans le roman, plus il monte en grade : page 332, quelqu’un l’appelle carrément « docteur. » Je vous épargne les répétitions, les passages incompréhensibles dont est truffé le roman, tel ce dialogue où tout finit par s’inverser, de sorte qu’on ne sait plus qui parle à qui et qui dit quoi.

Tout le long du roman, tantôt c’est quelqu’un qui ne cesse de répéter à ses amis : « Ce n’est pas grave » lorsqu’il n’est pas trop considéré, ou peu aimé, tantôt c’est ce même homme qui « n’arrive pas à digérer la tiédeur » de ses amis lorsqu’il est ignoré, au point de ne plus remettre les pieds chez eux. « La rancune serait-elle plus assidue que le bon sens ?… » s’interroge-t-il enfin vers la fin du roman (p. 405.)

De ce père orgueilleux, rancunier, schizophrène, et qui ne pense qu’à « sauver son âme », ce père que personne ne voudrait avoir, qui a raté sa vie de A à Z et ruiné celle de sa famille parce que ne sachant jamais quoi faire ni quelle décision prendre, voici ce qu’en dit le narrateur : « Il savait exactement ce qu’il avait à faire et ce dont il avait besoin. » (p. 15)

La deuxième partie du livre n’est pas mauvaise, mais pire. Le plus troublant, c’est cette différence qu’il y a entre la première et la deuxième moitié du livre. Je n’ai jamais lu de lettres intimes de militaires, mais je trouve pour le moins déconcertant qu’un commandant de l’armée algérienne écrive de tels passages à l’eau de rose. Tout y est différent, le style, la narration, même les niaiseries sont différentes. L’apparition d’Emilie (p. 124, 199 & 201) est d’une platitude et d’un ennui à tel point qu’on aura du mal à ne pas se demander sérieusement si c’est bien la même main qui à écrit tout le roman.

Du Pascal Bruckner à la puissance n

On a beau lire et relire, on peine à comprendre pourquoi le jeune Jonas ne «peut» pas avec la jeune Emilie, alors qu’avec sa mère (p. 180), Mme Cazenave, il ira même jusqu’à la harceler devant la porte de chez elle, fou d’impatience pour la baiser. Depuis le début, Emilie est à ses pieds, mais Jonas reste «impuissant», «muet» devant les supplications de la jolie jeune femme en larmes. Quand on aime trop, on ne peut pas honorer ? [La main de Lucette avait beau étreindre la mienne, elle ne parvenait pas à m’éveiller à moi-même, p. 111.] Chez Yasmina Khadra, du moins dans ce livre, ce sont toujours les femmes qui décident à la place du personnage principal et qui le « secouent. » Les femmes d’un certain âge bien sûr, même si elles sont plus laides et plus sales que la ravissante Mme Cazenave (voir couv. du livre), comme sa rencontre avec cette femme mi-clocharde mi-prostituée (p. 285) :

« Son haleine avinée m’assommait. J’étais exténué, voyais trouble. C’était une femme sans visage tant elle était maquillée. Ses yeux disparaissaient derrière de grotesques faux cils. Elle avait une grande bouche exagérément rouge et des dents rongées par la nicotine. “T’as des problèmes, mon minet ? Eh bien, plus pour longtemps. J’vais arranger ça. C’est le bon Dieu qui m’envoie à ton secours.” Son bras glissa sous le mien. D’une secousse, elle m’arracha au comptoir. “Viens… T’as rien à fiche par ici…” Elle me séquestra sept jours et sept nuits. » Pas six, sept, et il n’a même pas été voir les flics.

C’était une lecture ardue, avec ce roman fabriqué comme un ragoût, où l’auteur se permet en plus d’affirmer des choses sur quasiment tout. Y compris, et c’était je crois le plus dur à lire, sur les sentiments humains. A part ça, le texte est rempli de conseils étouffants de niaiserie :

Sur les sentiments :

« Il ne faut pas avoir honte de ses sentiments quand ils sont beaux, même lorsqu’ils nous semblent injustes. » (p. 213)

« En amour, toutes les chances se valent et on n’a pas le droit de ne pas tenter la sienne. » (p. 213)

« Si l’amour rend aveugle, Chris, la jalousie donne la berlue. » (p. 196)

A propos de cette femme (la mère d’Emilie) qu’il a harcelée pour coucher avec elle :

« Simon exagérait. Ce n’était pas de l’amour ; j’avais pour Mme Cazenave une profonde admiration. Mes pensées pour elles étaient saines. »

Ou lorsque le narrateur s’interroge sur les sortilèges et les sacrilèges :

« Quelle mutation était en train de s’opérer en moi ? Pourquoi m’en voulais-je d’être quelqu’un de censé ? (souligné en italique par l’auteur) La correction devrait-elle primer la sincérité ? A quoi servirait l’amour s’il ne supplantait pas les sortilèges et les sacrilèges, s’il devait s’assujettir aux interdits, s’il n’obéissait pas à sa propre fixation, à sa propre démesure ?… » (p. 263) On dirait ces films égyptiens où les acteurs, blessés par un chagrin d’amour, se plaignent de la vie en s’adressant à dieu par la fenêtre du balcon. Tout ça sous titré en français.

Ou alors son hommage aux femmes, un hommage vertigineux mais qui m’a donné à moi plutôt l’envie de divorcer. Ecoutez l’ange Gabriel s’adresser au prophète Mahomet dans la grotte Hira :

« Tu m’arrêteras quand tu veux, mon garçon.

Il s’assit sur le banc et commença par considérer ses doigts les uns après les autres, ensuite, la nuque ployée, il dit d’une voix lointaine : « L’homme n’est que maladresse et méprise, erreur de calcul et fausse manœuvre, témérité inconsidérée et objet d’échec quand il croit avancer vers son destin en disqualifiant la femme… Certes, la femme n’est pas tout, mais tout repose sur elle… Regarde autour de toi, consulte l’Histoire, attarde-toi sur la terre entière et dis-moi ce que sont les hommes sans les femmes, ce que sont leur vœu et leurs prières quand ce ne sont pas elles qu’ils louent… Que l’on soit riche comme Crésus ou aussi pauvre que Job, opprimé ou tyran, aucun horizon ne suffirait à notre visibilité si la femme nous tournait le dos. » (p. 266) C’est magnifique.

Parfois, le narrateur fait partie de la race ferroviaire, de celle qui regarde passer les vaches :

« La vie est un train qui ne s’arrête à aucune gare. Ou on le prend en marche, ou on le regarde passer sur le quai, et il n’est pire tragédie qu’une gare fantôme. » (p. 385)

“Ce que le jour doit à la nuit est mon meilleur livre”, a déclaré Yasmina Khadra.

Qqs perles :

Le ciel broyait du noir à ne savoir comment s’en sortir. (p. 66)

Ici, le temps tournait en rond. Sans suite dans les idées. (p. 85)

Longtemps, j’avais cru que c’étaient ses yeux qui remplissaient mon âme d’une tendre quiétude. Aujourd’hui, je me rends compte que ce n’était pas ses yeux, mais son regard. (p. 116)

Les yeux peuvent mentir, pas le regard. (p. 240)

Comme bonhomme, il n’est pas clair, mais son esprit l’est. (p. 192)

L’hiver 1960 fut si rude que nos prières gelaient (p. 353)

Ils roulaient le « r » comme on roule le couscous. (p. 380)

J’ai voulu, plus que tout au monde, extraire un à un tous mes souvenirs avec un arrache-clou comme on se défaisait jadis d’une molaire cariée. (p. 400)

Certes, la femme n’est pas tout, mais tout repose sur elle. (p.266)

Le commentaire désespéré d’une internaute (Farida Oue) :

[Yasmina Khadra écrit : “Certes, la femme n’est pas tout, mais tout repose sur elle.”

Dans l’esprit de ce bédouin, comme dans l’esprit d’une majorité d’Algériens, il faut comprendre, chers lecteurs, que quand il dit que “la femme n’est pas tout”, ça veut dire qu’elle n’est rien.

Et quand il continue : “mais tout repose sur elle”, il faut entendre par là qu’elle doit se farcir le ménage, la vaisselle, le linge, la bouffe, les enfants, les courses, quoi. Tout repose sur elle qu’il a dit. Ca promet.]

Cependant, elle avait beau s’intéresser à autre chose, fixer le parterre ou un bout du ciel, je décelais nettement la braise qui couvait au fond de ses orbites, semblable aux laves océanes que ni les milliards de tonne d’eau ni les ténèbres abyssales n’étoufferaient. (p. 273)

L’hiver se retira un soir sur la pointe des pieds. (p. 191)

L’automne se débina sur la pointe des pieds. (p. 276)

Le printemps gagnait du terrain. (p. 219)

Je défis le papier d’emballage avec les précautions d’un artificier. (p.278)

Un éclair illumina les ténèbres. La pluie tombait doucement. Les carreaux étaient en larmes. Je n’avais pas l’habitude de voir pleurer les vitres. (p.280)

Ma chambre eut du mal à me digérer. (p. 280)

J’avais un compte à régler avec moi-même. On ne fuit jamais soi-même. (p. 282)

En tout cas, il a l’air apaisé de quelqu’un qui vient de régler ses comptes avec lui-même. (p. 397)

Son onde de choc se répercuta à travers mon corps comme une détonation souterraine à travers les douves d’une forteresse. (p. 305)

La nuit me trouva assis sur le perron de la pharmacie. (p. 310)

Je glissais vers quelque chose que j’étais incapable de définir et qui m’étirait dans tous les sens en déformant mon discernement, mes fibres, mes repères, mes pensées, pareil à un lycanthrope abusant des ténèbres pour naître à sa monstruosité. (p. 314)

Ce n’était sûrement pas Lucette ; elle aurait situé mon sourire, décelé un rivage évocateur dans le bleu de mes yeux. (p. 317)

Adieu Lucette ! (p. 116)

Une larme profita d’un moment d’inattention et parvint à se faufiler à travers mes cils et à rouler sur ma joue. Je n’eus pas le courage ni la force de l’intercepter. (p. 330)

Chaque soir, dans mon lit, je redoutais de me réveiller au cœur des absences. (p. 316)

Je m’essuyai la figure et quittai la librairie avec le sentiment qu’une brume émanant de nulle part était en train de supplanter la lumière finissante du jour. (p. 330)

Et ces yeux, mon Dieu ! qui me dévisagent, qui me devinent. Comment a-t-il pu m’identifier parmi tous ces gens alors que nous ne nous sommes jamais rencontrés ? (p. 386)

Pauvre fou, ne sais-tu pas que, d’une manière ou d’une autre, tout rescapé d’une guerre est un traitre ? (p. 393) (C’était la devise de Boumédiènne, 1932-1978, premier fossoyeur de l’Algérie.)

André est bourré comme une pipe, mais il tient le coup. (p. 399)

Chaque instant que l’on volait au temps nous livrait une part d’éternité. p. 219)

A quatre-vingt ans, notre avenir est derrière. Devant, il n’y a que le passé. (p. 403)

Quand j’ai entendu sa voix, j’ai cru que c’était Jean-Christophe qui rappliquait, et ça m’a insufflé une bonne dose de je ne sais quoi qui m’a revigoré ; cette même force m’a abandonné illico quand je me suis aperçu que ce n’était pas lui. (p. 403)

Il est des jours que les saisons renient. La fatalité s’en préserve, et les démons aussi. (p. 66)

Et l’éternité avait rompu comme s’éclipsent les lampes quand on appuie sur le commutateur, si vite que j’en fus pris de court. (p. 89)

J’étais persuadé que la misère ne relevait pas de la fatalité, qu’elle s’inspirait exclusivement des mentalités. Tout se façonne dans la tête. (p. 90)

La guerre éclata en Europe. Tel un abcès. (p. 108)

Le soleil oranais se surpassait. (p. 111)

Parce qu’il ne supportait pas d’être l’objet d’une telle infamie, il en perdit plusieurs fois la raison. (p. 114)

Les vergers reprirent leur défilé. Les orangeraies et les vignes se donnaient du coude pour conquérir les collines et les plaines. (p. 118)

A un âge ou l’éveil est aussi douloureux que les premiers saignements chez une fille, ça vous stigmatise au fer rouge. (p. 129)

J’avais pour Mme Cazenave une profonde admiration. Mes pensées pour elle étaient saines. (p. 169)

Mme Cazenave avait toujours l’allure aérienne, mais mon cœur ne bondit pas dans ma poitrine. Etait-ce la pluie qui tempérait les passions ou bien la grisaille qui démythifiait les souvenirs ? Je n’avais pas cherché à le savoir. (p. 194)

Mon cœur cognait comme un forgeron fou sur son enclume. (p. 249)

(…) semblait jurer de ne plus remettre les pieds dans un bled aussi enclavé culturellement qu’un enclos à bestiaux. (p. 206)

La main de Lucette avait beau étreindre la mienne, elle ne parvenait pas à m’éveiller à moi-même. (p. 111)

Pourquoi moi ? hurlais-je en mon for intérieur. (p. 240)

- Mémoire de Master Académique: Les amants de Padovani de Youcef Dris / Ce que le jour doit à la nuit, de Yasmina Khadra, par Kherroubi Ramaissa (Pdf, 65 pages)

- « Tout ce que Khadra m’a fait ne m’a rendu que plus fort », (17 juin 2014)

- Il faut aider Youcef Dris (4 avril 2014)

- Le récit pitoyable d’une haine débordante (Fayçal Métaoui, El Watan, 28/3/14

- Accusé de plagiat : Ce que Khadra doit à Dris (Editions Dalimen.com, 27/12/13)

- Les amants de Padovani (Slemnia Bendaoud, 28/12/13

- Khadra en 3D, (Jérôme Garcin, 17 sep 2011

- Ce que Yasmina Khadra doit à Tahar Ouettar (10 avr 2010)

- Ce que Yasmina Khadra doit à Youcef Dris (29 nov 2009)

Pingback: "Tout ce que Khadra m’a fait ne m’a rendu que plus fort", écrit Youced Dris à Jean-Jacques Reboux | Karim Sarroub

S’il n’y avait pas eu l’excellent roman de Youcef DRIS « Les Amants de Padovani », jamais Khadra n’aurait rêvé de pondre un livre qui lui a valu tout ce succès. Moralité, c’est bien Dris qui devrait être cité en exemple et non le pilleur de son œuvre, vu les similitudes et la ressemblance flagrante entre les deux histoires. Il faut donc rendre à Dris ce qui lui appartient comme à César!!!!!

Le plagiat comme la contrefaçon sont deux concepts qui riment comme

rime Vol avec Viol. En effet, s’accaparer d’un ouvrage ou d’une partie de cet ouvrage et le prétendre sien est la pire des contrefaçons qu’un auteur puisse commettre à l’encontre d’un autre auteur. Dans des pays où la loi est rigoureuse, ce délit est punissable. Pourtant, en Algérie, un auteur de renommée mondiale à , sans scrupule, repris à son compte une histoire parue sous la plume d’un autre auteur, et en a fait un gros pavé pour lequel il a même quémandé un prix littéraire. Il reçut (comble de l’ironie) le prix de la télévision française…Ce que Le jour Doit à la nuit de Yasmina Khadra est un roman paru en 2008 et « pompé » de l’histoire de Youcef Dris, un roman paru en 2004. Affaire à suivre? Peut-être pas en Algérie. A la fraude s’ajoute souvent le mensonge, une fois le forfait mis au jour. Et c’est là que chacun cet auteur YK se révèle : pédantesque ou fanfaron, ce plagiaire pousse ses pions jusqu’au bout. « Je suis prêt à me soumettre à toutes les vérifications que l’on jugera utiles » dira-t-il devant un parterre de fans pâmés. Comme il y a eut des précédents avec cet auteur, rien ne prouve qu’il n’y aura pas de récidive, vu qu’aucune sanction n’a été infligée à cet auteur indélicat. La pratique du plagiat est rarement ponctuelle. Elle procède d’une méthode d’écriture par délégation, qui s’inscrit dans une démarche plus générale de délégation des responsabilités. La question est de savoir si l’activité intellectuelle et la construction d’une œuvre, littéraire, philosophique, spirituelle, peuvent s’accommoder de tels procédés. Qu’en pense Youcef Dris de cela?

Abdelkader GHELLAL et Hadj Miliani, professeurs de littérature à l’université d’Oran ont été les premiers à découvrir Yasmina Khadra, bien avant Bernard Pivot. Ils peuvent vous dire que cet écrivain a persévéré. Laissez-le en paix. On peut aimer un écrivain ou ne pas l’aimer,mais la à le traiter de n’importe quoi, c’est honteux!!!

Bon, Grégoire Leménager a été un peu trop en besogne.

Mais Vous le savez, c’est pas évident pour un jeune journaliste de se mesurer à un type comme Yasmina Khadra. Il a probablement été intimidé. Tout le monde n’est pas comme vous Karim Sarroub

Pingback: Yasmina Khadra plagiaire | Kabyles.com

Pingback: Pillages & plagiats : Mémoire de Master Académique: Les amants de Padovani de Youcef Dris / Ce que le jour doit à la nuit, de Yasmina Khadra | Karim Sarroub

Pingback: Mémoire de Master Académique: Les amants de Padovani de Youcef Dris / Ce que le jour doit à la nuit, de Yasmina Khadra | Karim Sarroub

Buy game accounts cheap

Pingback: Yasmina Khadra est un "écrivain médiocre" déclare (à son tour) Salim Bachi ahmedhanifi.com ahmedhanifi.com

Pingback: Yasmina Khadra plagiaire - Kabyles.net